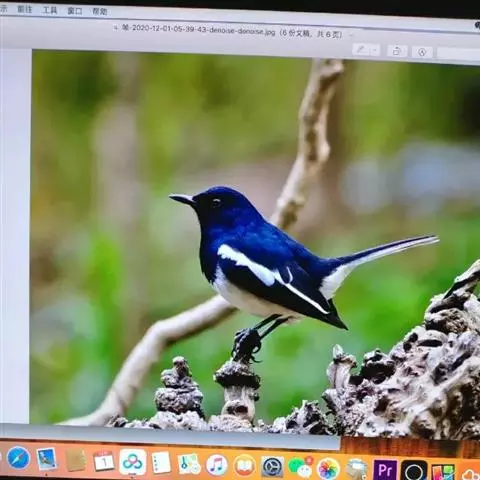

![]() 日本歌鸲(学名:Erithacus akahige):体型小似麻雀,但羽毛颜色较为美丽。嘴细长,嘴须不发达;翅短圆,上体草黄褐;雄鸟喉部橙棕色,十分明显,雌鸟却转为淡橙黄色。第一枚初级飞羽短狭;尾长约为跗蹠长度的二倍;跗蹠黑褐色,形粗长而健。特别是雄性,擅长歌鸣。栖止鸣叫时,头部仰起,尾则上下摆动,姿态活跃,鸣声嘹亮,历久不息,非常动听。栖息于灌木丛,常留于近水的覆盖茂密处。走似跳,不时地停下抬头及闪尾,站势直,飞行快速,径直躲入覆盖下。多取食于地面,一般以昆虫为食。分布于中国、日本、韩国、和俄罗斯。

日本歌鸲(学名:Erithacus akahige):体型小似麻雀,但羽毛颜色较为美丽。嘴细长,嘴须不发达;翅短圆,上体草黄褐;雄鸟喉部橙棕色,十分明显,雌鸟却转为淡橙黄色。第一枚初级飞羽短狭;尾长约为跗蹠长度的二倍;跗蹠黑褐色,形粗长而健。特别是雄性,擅长歌鸣。栖止鸣叫时,头部仰起,尾则上下摆动,姿态活跃,鸣声嘹亮,历久不息,非常动听。栖息于灌木丛,常留于近水的覆盖茂密处。走似跳,不时地停下抬头及闪尾,站势直,飞行快速,径直躲入覆盖下。多取食于地面,一般以昆虫为食。分布于中国、日本、韩国、和俄罗斯。

基本信息

日本歌鸲雄性成鸟:额、头和颈的两侧,颏、喉及上胸等概深橙棕色,非常显明夺目,颏部中央微有一条黑色细纹;上体包括两翅表面均草黄褐色,此色在头顶上与额的橙棕色相混;尾栗红;下胸及两胁灰色;上胸和下胸之间有道狭窄黑带;腹和尾下覆羽均白。下体前部橙棕,后部中央白而两胁灰,彼此相衬益彰。

雌性成鸟:上体似雄而稍淡,尾转为淡红褐色;雄鸟的橙棕色变为淡橙黄,胸无黑带;两胁均褐。

虹膜近黑;嘴暗褐;脚和趾棕灰。

大小量度:体长140毫米,♀133毫米;嘴峰♂12-13毫米,♀12-13毫米;翅♂74-78毫米,♀71-76毫米;尾♂49-56毫米,♀50-56毫米;跗蹠♂27-31毫米,♀27-29毫米。(注:♂雄性;♀雌性)

栖息于山地混交林和阔叶林中,林木稀疏和林下灌木密集的地方,主要在地上和接近地面的灌木或树桩上活动。

栖息在树林中,也常常到地面上觅食,性情机警,只要稍稍受惊,就会立刻飞上树枝。栖于低处等待捕食昆虫及蠕虫,但从高处发出鸣声。洞穴营巢。主要是鞘翅目昆虫,还有蚂蚁、蜘蛛等。捕食蠕虫、毛虫、甲虫、苍蝇、蜗牛、象鼻虫、蜘蛛、白蚁和黄蜂,有时也啄食浆果和水果。

性活跃,但羞怯。在地上走动时,常边走边将尾向上举得竖直,并不时发出似长哨声的鸣叫,叫声相当单调,但长而高吭,传得很远。食物全部为虫类,稀有冬候,见于中国南方的森林及林地,也作留鸟见于中国南方。鸣声独特,单个高音接以甜润的颤音peen-karararararara。

分布于中国、香港、日本、韩国、朝鲜、俄罗斯联邦、泰国和越南。繁殖在日本北部。冬时南迁中国,经河北、江苏沙卫山,而在两广、福建西北部越冬,偶见于台湾和香港。

日本歌鸲分布图

繁殖期五至七月,营巢在林中或河岸岩坡洞穴中,用枯草掩盖,极为隐蔽。巢呈碗状,外壁由枯草茎、草叶、树叶、枯枝及苔藓等构成;内壁由叶柄和细草等编织而成;巢内垫以干草叶和须根。营巢由雌鸟承担。巢筑成后的第二天就开始产卵,每天一枚,每窝产卵5-6枚。卵为卵圆形,呈天蓝或蓝绿色,光滑无斑,仅钝端有一淡色环带。孵卵亦由雌鸟承担。孵化期12-15天。

列入《世界自然保护联盟》(IUCN)2012年濒危物种红色名录ver3.1——无危(LC)。

该物种分布范围广,不接近物种生存的脆弱濒危临界值标准(分布区域或波动范围小于20000平方公里,栖息地质量,种群规模,分布区域碎片化),种群数量趋势稳定,因此被评价为无生存危机的物种。

红尾水鸲是雀形目鹟科水鸲属鸟类,又称蓝石青儿、石燕、溪红尾鸲等。雄鸟主体均为暗灰蓝色,…

新疆歌鸲是雀形目鹟科歌鸲属鸟类,又名夜莺,夜歌鸲。成鸟全头顶和头侧淡棕褐色,眼先微微泛白,…

小斑姬鹟体长12厘米,体羽是黑白两色或褐色及白色。栖息于热带、亚热带的潮湿低地森林和山地森林。…

白喉短翅鸫是鹟科、短翅鸫属小型鸟类,体长12-13厘米。上体锈褐或橄榄褐色,眼上方有1-2枚白羽,…

蓝大翅鸲是鹟科、大翅鸲属小型鸟类,体长19-21厘米。两翅尖长。雄鸟通体鲜紫蓝色具金属光泽。…

台湾林鸲小型鸟类,体长约12厘米。雄鸟头和喉黑色,一条宽阔的白色眉纹在黑色头部极为醒目。背、肩黑色。…

灰林鵖,为鹟科、石鵖属的鸟类。灰林鵖 是小型鸟类。雄鸟上体暗灰色具黑褐色纵纹,白色眉纹长而显著,…

灰纹鹟:体长14厘米,体重22克。是一种体型略小的鸣禽。体羽为褐灰色,眼圈白,下体白,胸及两胁满布…