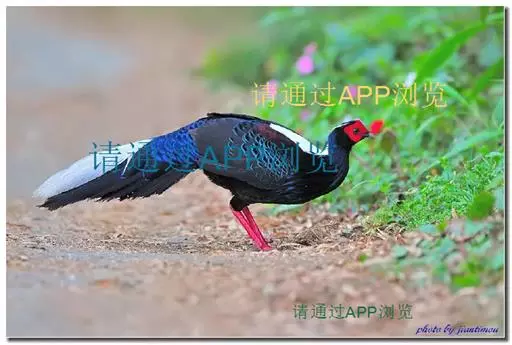

![]() 蓝鹇(学名:Lophura swinhoii)是雉科、鹇属一种大型雉类。体长50-80厘米。雄鸟头颈黑色,羽冠白色,有时杂以黑斑;脸红色,额部肉冠和脸部肉垂亦为红色;后颈和颈侧蓝黑色;肩赤红色;翅上覆羽及外侧次级飞羽黑色,具金属绿色羽缘;初级飞羽暗棕褐色,次级飞羽和覆羽黑褐色;尾羽中央一对白色。下体黑褐色,胸及两胁具金属暗蓝色光泽。 雌鸟头顶至后颈红褐色。外侧7对尾羽暗栗色,微缀黑色。颏、喉淡褐色,胸红褐色,其余下体黄褐色,密被黑色‘V’字形斑和细小黑色虫蠹状斑。 嘴角色,脚和趾红色,雄鸟具距,颜色为角色。

蓝鹇(学名:Lophura swinhoii)是雉科、鹇属一种大型雉类。体长50-80厘米。雄鸟头颈黑色,羽冠白色,有时杂以黑斑;脸红色,额部肉冠和脸部肉垂亦为红色;后颈和颈侧蓝黑色;肩赤红色;翅上覆羽及外侧次级飞羽黑色,具金属绿色羽缘;初级飞羽暗棕褐色,次级飞羽和覆羽黑褐色;尾羽中央一对白色。下体黑褐色,胸及两胁具金属暗蓝色光泽。 雌鸟头顶至后颈红褐色。外侧7对尾羽暗栗色,微缀黑色。颏、喉淡褐色,胸红褐色,其余下体黄褐色,密被黑色‘V’字形斑和细小黑色虫蠹状斑。 嘴角色,脚和趾红色,雄鸟具距,颜色为角色。

栖息于海拔2700米以下的山地森林中,尤以茂密的原始阔叶林和成熟的次生阔叶林最为喜欢。留鸟。常单独活动。杂食性。主要以植物的嫩叶、幼芽、花、茎、浆果、果实、种子以及根和苔藓为食。中国特有种,仅分布于中国台湾本岛山。

基本信息

大型鸡类,体长50-80厘米。

雄鸟头颈黑色,羽冠白色,有时杂以黑斑;脸红色,额部肉冠和脸部肉垂亦为红色;后颈和颈侧蓝黑色,具金属光泽;上背白色,下背、腰及较短的尾上覆羽黑色,具金属鲜蓝色羽缘;肩赤红色;翅上覆羽及外侧次级飞羽黑色,具金属绿色羽缘;初级飞羽暗棕褐色,次级飞羽和覆羽黑褐色;尾羽中央一对白色,其余尾羽黑色,微缀蓝色,第二对尾羽内翈有时也为白色。下体黑褐色,胸及两胁具金属暗蓝色光泽。

雌鸟头顶至后颈红褐色,头上有一短的羽冠,亦为红褐色,各羽均杂有黑色细小虫蠹状斑和具棕黄色羽干纹;背、肩和翅上覆羽亦为红褐色,但羽中部黑色,且呈‘V’字斑纹;下背、腰和尾上覆羽黑色,密杂以皮黄色虫蠹状斑;初级飞羽和次级飞羽暗褐色,初级飞羽具棕色横斑,次级飞羽具淡褐色或皮黄色横斑;中央1对尾羽和尾上覆羽同色,但杂有黄色斑点。外侧7对尾羽暗栗色,微缀黑色。颏、喉淡褐色,胸红褐色,其余下体黄褐色,密被黑色‘V’字形斑和细小黑色虫蠹状斑。嘴角色,脚和趾红色,雄鸟具距,颜色为角色。

性别

体长

嘴峰

翅

尾

跗蹠

雄性(♂)

790毫米

37 毫米

240-260毫米

390-500毫米

90毫米

雌性(♀)

505毫米

34 毫米

231-245毫米

200-220毫米

75毫米

(注:表格参考资料来源: )

栖息于海拔2700米以下的山地森林中,尤以茂密的原始阔叶林和成熟的次生阔叶林最为喜欢。常活动在山脊平缓、坡度在10-60°,尤其在20-30°之间、林下灌木发达而又不过于稠密的林下地上。

留鸟。常单独活动。通常5:00左右即开始活动,直到19:00左右停止,其中尤以晨、昏最为活跃,中午活动较差,晚上多栖息于树上。活动时常沿固定的路线进行,久而久之常常形成明显的“鸟径”。活动时常常昂首阔步,行动机警,受惊后迅速奔跑,羽冠耸立,尾羽微展,待跑到一定距离后再机警地观察动向,有时走走停停,四外观望。蓝鹇除善于在地面行走和奔跑外,也能飞翔和跳跃。跳跃时鼓动双翼作为辅助,但有时也不张翼。疾走时头前后晃动,尾略向下垂。通常无固有的领域和活动范围,亦无领域性行为,即使在繁殖期间亦如此。

杂食性。主要以植物的嫩叶、幼芽、花、茎、浆果、果实、种子以及根和苔藓为食。所吃植物种类达33种,其中较为喜吃的有清饭藤、百香果、悬钩子、小叶桑、水麻、爱玉子、台湾赤杨、戟叶蓼、肾蕨和朱砂根。除植物性食物外,也吃蛴螬、蝉的幼虫、蚯蚓、蚂蚁、蝗虫、蛙和丽纹石龙子等动物性食物。觅食活动主要在地面,常常快步行走,边走边啄食,即使在食物非常丰富的地方亦如此,显得很匆忙。觅食时或用脚爪刨开地面落叶和泥土再啄食,或用嘴直接啄食,除取食地面食物外,有时也通过伸颈或向上跳跃方式啄取灌木高处的浆果、嫩芽和昆虫。

中国特有种,仅分布于中国台湾本岛山。 [3-4]

蓝鹇分布图

繁殖期2-7月。一雌一雄制,2月初即开始配对。

发情:发情时雄鸟额部肉冠和脸部肉垂膨胀通红,头顶白色羽冠耸立,颈羽蓬松,常常昂首挺胸,尾羽散开,两翅下垂,不断地围绕雌鸟缓慢地走动,同时边走边发出“pi-pi-pi”或“sui-sui-sui”的叫声。有时两翅还上下伸展,也有的时候雄鸟站于突出处或小径空旷处伸展两翅,做快速而幅度较小的扇动,尾亦展开如扇。振翅后昂首引颈的发出“check-check-check”的连续叫声,声音短而急促,且较尖锐。雌鸟对雄鸟的求偶通常无特殊的行为表现,总是静静地站在雄鸟一侧观看,偶尔发出“ng-ng-ng”或“gu-gu”的呼应声。

营巢:通常营巢于1100-1500米的原始阔叶林中,偶尔也在混交林中营巢。一般置巢于隐蔽而阴暗的倒木下或岩石间。巢多利用地上凹坑或自己在地面挖一浅坑,内垫以干树叶、草茎、草根和羽毛即成,结构较为简陋,呈浅盆状,大小为直径26(24-28)厘米,深7.5(5-10)厘米。

产卵:每窝产卵3-7枚,通常间隔2-4天产1枚卵,卵乳白色而微沾淡黄色,大小为51-55.3毫米×39.4毫米×43.3毫米,平均53.2毫米×40.9毫米,重41(39-43)克,孵化期27.5(26-29)天。

列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(IUCN)2019年ver 3.1——近危(NT)。

列入《国际鸟类保护委员会(ICBP)世界濒危鸟类红皮书》。

列入《中国国家重点保护野生动物名录》——Ⅰ级保护鸟类。

列入濒危野生动物物种《华盛顿公约》(CITES)——Ⅰ级。

平均种群密度为0.13只/公顷,最高种群密度(典型栖息地种群密度)为0.18只/公顷。而适宜蓝鹇生存的栖息环境,在中国台湾已所剩无几,蓝鹇的生存,已受到了严重威胁。蓝鹇在1862年被史温霍发现时,在中国台湾曾有广泛的分布和较高的种群数量。当时整个台湾岛从近海平面到3000米左右的阔叶森林中皆有分布,但由于台湾经济的急速发展,人口的增加,大量森林被砍伐,土地被开垦,致使蓝鹇的栖息生存环境遭到很大破坏,分布区域越来越缩小,加之随着蓝鹇越来越珍贵,个人的收藏、捕捉和饲养也随之加剧,从而更加导致种群的减少。因此当前的首要问题是应加强生境和种群的保护和管理。

蓝鹇与白鹇相同,中国台湾当地人民常用蓝鹇雄鸟白色的尾羽作为帽饰;活的蓝鹇还可供展览(第一对活蓝鹇早在1866年就被运至欧洲)。

火鸡是鸡形目吐绶鸡科吐绶鸡属的鸟类。外貌独特,体躯高大、雄壮;头、颈裸露,鼻孔上部长有肉锥,…

角雉最主要特点是雄鸟头上具冠羽,两眼上方各有一肉质的角状突,故得名。喉下还有肉裾,在繁殖期里,…

环颈雉是雉科、雉属的一种走禽,共有30个亚种。体重880-1650克,体长590-868毫米。…

体型中等偏小,行动活泼,善于觅食;适应性强,耐粗放饲养。体型浑圆,体格中等大小。单冠红色,极少豆冠。…

黑长尾雉大型鸡类,体长53~88厘米。雄较雌大。雄鸟通体紫蓝色,脸鲜红色,翅上有一条显著的白色翅斑…

鹌鹑,中药名。为雉科动物鹌鹑Coturnix japonica的肉。…

鹧鸪,中药名。为雉科鹧鸪属动物鹧鸪Francolinus pintadeanus的肉或全体。动物鹧…

石鸡是鸡形目雉科鹑石鸡属鸟类,又称朵拉鸡、嘎嘎鸡、红腿鸡。体型中等。整体呈灰色;眼黑色,…